― あなたの脳は、本当に“現実”を見ているのか?

「自分の目で見たものなら間違いない」──

多くの人がそう信じています。

けれど、もしその“見た”という感覚自体が

実際には脳が再構成した“作りもの”だったとしたら?

それでも私たちは、“見たものこそが現実だ”と信じられるでしょうか。

私たちが目を開けて見ている世界、それは単なる光の反射ではありません。

光は角膜を通り、網膜に届き

電気信号に変換されて視神経を通じて脳に送られます。

そして、脳がその信号を解釈し

「これは○○だ」と認識して初めて、私たちは“見えた”と感じるのです。

つまり、「見る」という行為は、実は“脳が構築している”のです。

この仕組みを知ることで

私たちは錯覚やマジックの本質に近づいていくことができます。

それは単なる“騙し”ではなく、脳の認知プロセスを逆手に取った

知的な芸術でもあるのです。

■ 脳は未来を予測して世界を作っている

現代の神経科学では、「予測符号化(predictive coding)」という考え方が有力です。

この理論では、脳は外界からの情報を受け取って処理しているのではなく

常に「こうであるはず」という予測を先に立て、

その予測と現実のズレを修正する形で知覚を行っているとされています。

たとえば、あなたが信号待ちをしていて

赤から青に変わる瞬間を見たとしましょう。

実際には青になったのを“見てから”歩き出しているのではなく

「そろそろ青になるはずだ」という脳の予測が先にあり、

それを視覚情報が裏づけているに過ぎないのです。

この予測の仕組みがなければ

私たちは日常の動作ひとつ取ってもタイミングを逸してしまいます。

だからこそ、脳は“予測”を前提とした知覚システムを採用しているのです。

さらに、私たちの脳はこの予測をもとに「もっともらしい現実」を構築します。

つまり、現実を“そのまま”見ているのではなく

“そうであってほしい世界”を見ているに過ぎないのです。

この仕組みは非常に効率的である一方で

予測が外れたときに錯覚や誤解が生まれるのです。

マジックの驚きとは、脳の予測が裏切られた瞬間に起こる

“認知のギャップ”なのです。

私たちは、目に入った情報を完全に受け取っていると思い込んでいますが

実際には“受け取るべき情報”を脳が選別しています。

つまり、知覚とは「脳が見たいものを見る」というプロセスであり

同じものを見ても人によって感じ方が異なる理由はここにあります。

日常生活でもこうした錯覚は数多く見られます。

たとえば、道を歩いていて急に知り合いに声をかけられたとき

「さっきから見えていたはずなのに気づかなかった」ということはありませんか?

それは脳が“そこにいるはずがない”という前提のもとに

視覚情報を無意識にスルーしていたからです。

脳が予測していなかったことは

たとえ目に入っていても“存在しなかったこと”にされてしまうのです。

■ マジックは「脳の予測」を裏切る

この脳の予測システムを巧みに利用するのが、マジックです。

たとえば、右手に持ったコインを左手に渡すような動作をしたとします。

観客の脳は「コインは左手に移動したはずだ」と自動的に仮説を立てます。

その仮説は、手の動きや目線、過去の経験などに基づいています。

しかし実際には、コインは右手に残ったまま。

観客は「確かに左手に渡したのを見た」と思い込みます。

けれどその“見た”という感覚は

実際には脳内の予測によって補完された“錯覚”なのです。

このように、マジックは脳が「現実をこう構成しているはず」

と思っている部分を正確に突いてきます。

そのため、観客は“見たはずのものが存在しない”という

強烈な違和感を覚えるのです。

まさにそれは、脳の想定外に出会った瞬間のリアクションと言えるでしょう。

このような脳の予測機能を逆手に取った演出は、マジックの真髄ともいえます。

巧妙に設計された動作や視線、言葉の誘導によって

観客の注意を特定の方向に向け、脳の仮説を強化させる。

そのうえで意表を突く出来事を起こすことで

観客は「絶対に見間違いではない」と確信する瞬間を迎えるのです。

しかし、その確信こそが錯覚なのです。

こうして脳は、自らの予測と経験を根拠に

“現実”を構築していることが浮き彫りになります。

つまり、私たちが「本当だ」と信じている世界は

常に脳の解釈を通して形作られており、

マジックはその解釈がいかに柔軟で

同時にいかに脆いかを私たちに突きつけるものなのです。

この理解があるだけで、普段の見方や感じ方が少しずつ変わり始めます。

そしてそれこそが、錯覚の面白さであり

脳とマジックの本当のつながりを感じる入り口なのです。

―「見えているものがすべてではない」ことの意味

これまで私たちは、「見る」という行為が単なる視覚の受け取りではなく

脳が予測や経験によって構成する“解釈”であることを見てきました。

そしてマジックは、その脳の予測機能を逆手に取り

見えたはずのものを消したり、ありえないことを可能にしたりする

“認知のトリック”でもあります。

では、私たちは日常の中でどれほどの“錯覚”に囲まれているのでしょうか?

たとえば「盲点」の存在。

私たちの視野には物理的に“見えていない”部分が存在しますが

そこにあるべき映像を脳が補完してくれているため

私たちはそれに気づきません。

また、「補完現象」と呼ばれる仕組みにより

見えていない部分すら“見えたことにしてしまう”のです。

このように、私たちの知覚は常に“現実”をありのまま捉えているのではなく

脳が構成した“もっともらしい物語”を経験しているにすぎません。

■ 「記憶」さえも錯覚によって書き換わる

錯覚の影響は視覚に限られません。

記憶にも錯覚は深く入り込んでいます。

「確かに見た」「たしかに聞いた」と思っていたことが

あとになって全く違っていたと気づいた経験はないでしょうか?

それは“思い出し方”の影響を受けた記憶の再構築であり

脳は記憶を保存するのではなく“その都度組み立て直している”のです。

心理学者エリザベス・ロフタスによる有名な実験では

人は“見たことのない映像”を提示されたあとに

「それを見た」と信じてしまうケースが確認されています。

つまり私たちは、自分の記憶さえも「確か」とは言えないのです。

■ 錯覚は脳の進化の証拠

一見ネガティブに見える“錯覚”という現象ですが

これは脳が進化の中で獲得した合理性の表れです。

大量の情報を素早く処理し、必要な反応を即座に引き出すためには

予測と補完は非常に効率的な仕組みです。

目に入ったものすべてを細かく判断していたのでは

私たちはとっさの危機回避もできません。

その意味で、錯覚とは「間違い」ではなく

「高度な処理システムがもたらす副産物」ともいえるのです。

このような理解が深まれば

マジックを見たときの驚きは単なる“騙された”という感覚ではなく

「脳がここまで巧妙に世界を作っていたのか」という感動へと変わるでしょう。

■ Spread Oneで“錯覚”を体験するということ

Spread Oneでは、こうした脳の錯覚を実際に“体験”することができます。

目の前でモノが消える。

誰かの手が動かなくなる。

同じカードを見ていたはずなのに、自分だけが違うものに見えていた──

それは不思議な“手品”ではなく、あなたの脳が起こした“もうひとつの現実”です。

視覚・記憶・認知がどれだけあいまいで

同時に強力であるかを、身体で感じられる貴重な体験がそこにはあります。

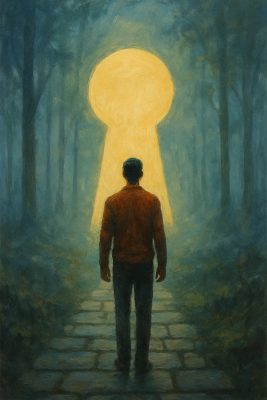

■ 世界が少しだけ違って見えるようになる

「見えているものがすべてではない」

この事実を知るだけで、私たちの日常の“当たり前”は少しだけ揺らぎます。

しかしその揺らぎこそが、世界を面白くし、マジックの楽しさを深め、

そして私たち自身の脳という宇宙の奥深さに触れる鍵になるのです。

私たちは常に、自分の脳が生み出した“現実”の中で生きています。

そしてその現実は、意識すればするほど

不確かで、不思議で、どこまでも魅力的なものになるのです。

このような錯覚の仕組みを深く理解することで

日常生活に対する視点も変わってきます。

たとえば、誰かと意見が食い違ったとき

「相手が間違っている」と感じるのではなく、

「自分とは異なる“現実”を脳が構築しているのかもしれない」と

考えることができれば、

私たちのコミュニケーションはずっと柔軟で寛容なものになるはずです。

また、こうした錯覚の知識は

教育やデザイン、マーケティング、医療など多くの分野で応用が進んでいます。

人の注意をどう引きつけるか、どこで誤認が起きやすいかを理解することで

より効果的で安全な仕組みを構築できるようになるのです。

そして何より重要なのは

「錯覚は弱さではなく、脳の強さの裏返しである」という理解です。

私たちの脳は、毎秒膨大な情報を処理しながらも

驚くほどスムーズに現実を“演出”しています。

マジックを通してそれを実感することは

自分の中にある未知の知性や感性に出会うことでもあるのです。

― 見えているのに見えていない? 脳が生み出す“注意”の錯覚

あなたはスマホに集中して歩いていたとき、

すぐ横を知り合いが通っていたのにまったく気がつかなかった──

そんな経験はないでしょうか?

あるいは映画に夢中になっている間に

隣の人が立ち上がったことすら記憶にない、なんてこともあるかもしれません。

これは決して不注意なわけでも、鈍感というわけでもありません。

人間の脳には「注意の限界」があり

同時に処理できる情報の量には制約があるからです。

そしてこの“注意の限界”こそが、マジックの世界で巧みに利用される

「ミスディレクション(注意逸らし)」の根源でもあるのです。

■ 脳の「選択的注意」は世界をフィルタリングする

私たちの視界には、常に膨大な情報が飛び込んできています。

人の顔、風景、光の変化、色の違い、動き、そして音。

これらすべてを同時に処理するのは脳にとってあまりに負荷が大きく

エネルギー効率の面でも不利です。

そこで脳は「今、重要だ」と判断したものに注意を集中し

その他の情報を意識の外に追いやることで処理効率を高めています。

この仕組みを「選択的注意(Selective Attention)」といいます。

代表的な例に「カクテルパーティー効果」があります。

騒がしい会場の中で、自分の名前や興味のある話題だけが

なぜかはっきり聞こえる現象です。

これは、脳が自動的に“自分にとって重要な情報”を優先して処理している証拠なのです。

■ 「見えているはずなのに見えていない」注意の錯覚

この選択的注意の性質が原因で起こるのが

「注意の錯覚(Inattentional Blindness)」です。

これは、視界に入っているにもかかわらず

それに注意が向いていないために“見えていない”と感じてしまう現象です。

先にこの動画をご覧ください。

有名な実験に「ゴリラ実験」があります。

被験者は白いシャツのチームが何回パスをしたかを数える課題に集中させられます。

すると、途中で画面中央を横切るゴリラの着ぐるみ姿の人物に

気づかない人が半数以上いたのです。

これは、ゴリラが視野に映っていたにもかかわらず

注意が完全にボールのカウントに向いていたために“見えていなかった”ことを

意味します。

■ マジックにおけるミスディレクションの力

マジシャンはこの「注意の盲点」を知り尽くしています。

彼らは観客の注意をある一点に集中させ

その隙に本来見られては困る動作を完了させます。

これは単なる“早技”ではなく、脳の知覚の仕組みそのものを応用した戦略です。

たとえば、左手に持ったカードに視線を誘導している間に

右手ではすでに秘密の動作が完了している。

観客は「見ていた」と感じていても、実際には“見えていなかった”。

その結果、マジックは「不可能」に変わるのです。

この「注意の錯覚」こそが、マジックにおける最大の武器であり、

それは脳が“現実”をどのように編集しているかを如実に表しているのです。

このような注意の操作は、マジックの演出において極めて洗練された技術です。

たとえば、観客に強く印象づけたい瞬間には

マジシャンは視線だけでなく、声のトーンや体の動きを巧みに使い、

意識の焦点を一箇所に誘導します。

そして、その“注目の裏側”で本当の秘密が動いているのです。

重要なのは、観客がそのことにまったく気づいていないという点です。

彼らは「ずっと見ていたはず」「何も見逃していない」と自信を持って断言します。

それこそが注意の錯覚の恐ろしさであり、また面白さでもあります。

この“見ていたはずなのに、何も見えなかった”というギャップが

マジックにおける驚きや感動を生み出す土台なのです。

さらに、注意の錯覚は日常生活にも大きな影響を与えています。

運転中に歩行者に気づかず事故を起こすケースや

重要な書類のミスを見逃してしまう場面、

あるいはすぐ隣にいる人の感情に気づけないすれ違いなど。

どれも、脳が注意のリソースを

別のところに割いていたために起こる「現実の見落とし」なのです。

つまり、マジックの中だけではなく

私たちの毎日は常に「見えているのに見えていない」ものに

囲まれていると言えるのです。

― 操作される“意識”と、自分では気づけない選択

マジックの世界では、観客がどこを見るか

どのように感じるかまで緻密に計算されています。

これは単なる視覚誘導にとどまらず

「意識の誘導」そのものと言っても過言ではありません。

たとえば、観客に“自由に選んだ”と感じさせるカードの選択。

実際には、マジシャンが選ばせたいカードに意識を集中させ

無意識のうちに手を伸ばさせるような流れを演出しています。

観客は「自分で選んだ」と信じて疑いませんが

選択はすでに操作されていた──まさに“自由意志の錯覚”です。

■ 注意と意識の境界線は思っているより曖昧

私たちは、自分の意識がすべての行動をコントロールしていると思いがちです。

けれど、実際には脳の中で無意識の処理が先に動いており

意識はその“結果”を後付けで解釈していることが多いのです。

この現象は「リベットの実験」によっても証明されています。

ある動作をするという意思決定が、本人が「今決めた」と感じるよりも

数百ミリ秒早く脳内で活動していたという結果が出たのです。

つまり、私たちの「自分で決めた」「自分で気づいた」という感覚は

脳の先行処理によって作られた“物語”なのかもしれません。

マジシャンはこの仕組みを巧みに利用します。

観客が意識を向ける“前”に、すでに現象の準備を終えてしまうのです。

だからこそ、「今、何が起きたのかわからない」という驚きが生まれるのです。

■ 「意識のコントロール」は催眠ともつながっている

注意と意識がどこまで操作されるか──

この問いは、マジックだけでなく催眠の分野でも深く関係しています。

催眠とは、言葉や誘導によって注意を一点に集中させることで

脳の“選択の枠組み”を変えてしまう現象です。

ある暗示に集中していると、それ以外の情報が無視されてしまう。

これはまさに「注意の錯覚」と同じ仕組みです。

したがって、マジックと催眠は根本において

“脳の注意と意識の限界”を突く技術だと言えるのです。

そしてその限界を知ることで

私たちは日常生活における判断や行動の質を見直すことができます。

無意識に行っている選択、見過ごしている情報、気づけていない感情──

それらに意識的に目を向けるだけでも、錯覚から抜け出す第一歩になるのです。

■ Spread Oneで味わえる「意識の限界体験」

Spread Oneでは、こうした意識の錯覚を体験できる実演を提供しています。

「自分で選んだと思ったカードが、あらかじめ用意されていた」

「目を開けていたのに、何も見えなかった」

「他の人と同じ現象を見たはずなのに、自分だけ違う感覚を抱いた」

それらの経験は、「自分の意識は完全に正しい」という信念をやさしく揺さぶります。

その揺らぎこそが、私たちの世界の感じ方を豊かにし、

錯覚やマジックを通して“もう一つの現実”に触れる扉となるのです。

こうした意識の錯覚に気づくことは、自己理解を深めるきっかけにもなります。

たとえば「なぜ、あのときこんな選択をしてしまったのか」と悩む瞬間。

それは本当にあなた自身の意思によるものだったのでしょうか?

それとも、環境や相手の言葉、無意識の注意の偏りによって

自然とそうなるよう誘導されていたのでしょうか?

私たちは自分の選択を「理性的な判断」として扱いたいと考えがちです。

しかし、脳科学の視点から見れば

選択とは環境と脳の相互作用による“動的な生成物”とも言えます。

つまり、意識とは

「起きたことを正当化する物語の語り部」にすぎないかもしれないのです。

この理解は、他人との関係にも応用できます。

「どうしてあの人はあんな行動をしたのか」と怒りを感じたとき、

「もしかすると、その人の注意は別の方向に向いていたのかもしれない」と

想像するだけで、

無用な摩擦を避けることができるかもしれません。

マジックや催眠を通して錯覚の仕組みに触れることは、

単なるエンターテイメントにとどまらず

心の余裕や他者への寛容さを育てる“学びの場”となるのです。

― 「手が動かない」「声が出ない」身体感覚の錯覚とは何か?

あなたは、自分の身体を自由に動かしているという感覚を信じているでしょうか?

しかし、催眠やマジックの世界では

突然「手が動かせない」「立ち上がれない」「声が出ない」といった現象が起こります。

観客や被験者は驚きながらも

「確かに動かそうとしているのに、動かない」と証言します。

これはいったい、どのようなメカニズムなのでしょうか?

■ 身体の感覚は“主観”によって左右される

私たちは、身体を自由に動かしているという

「運動感覚(エージェンシー)」を持っています。

この感覚は

脳が「自分の意思で身体を動かしている」と感じていることから生まれます。

しかし実際には、この感覚も錯覚の影響を受けやすいものです。

たとえば、ある動作をするつもりで意識を向けたとき、

実際に動いていなくても「動いた」と錯覚することがあります。

またその逆に、手足が動いていても「自分が動かしていない」と感じることもあります。

これは、脳が身体の動きに対して“予測”と“結果”の照合を行う仕組みに由来しています。

■ マジックや催眠によって起こる“身体錯覚”

催眠や心理的な暗示を利用することで

「手が重くて持ち上がらない」や「椅子から立てない」といった状態が

実際に起こります。

これは筋肉や神経の異常ではなく

あくまで「脳がそう判断したから」動かせなくなる現象です。

つまり、命令は出せていても

脳がその命令を“本気で無効化”してしまうのです。

これは「運動意図」と「実際の出力」の間にある

“意識のフィルター”がズレを起こしたような状態と考えられます。

本来、「動かそうと思う → 実際に動く」という連続性が崩れることで

私たちは自分の体を思い通りに操れないという錯覚を体験します。

■ 鏡を使った“ゴム手錯覚”の実験

心理学の世界では「ゴム手錯覚(Rubber Hand Illusion)」という

有名な実験があります。

これは、被験者の本物の手を見えない位置に置き

代わりに机の上に置かれたゴム製の手を視界に入れ、

その両方に同じタイミングで触覚刺激を与えると

しばらくすると「ゴムの手が自分の手だ」と錯覚する現象です。

この実験が示すのは、脳が身体の位置や所有感を

“視覚・触覚・予測”に基づいて構築しているということです。

つまり、私たちが「これは自分の身体だ」と感じる感覚さえも

脳が判断しているにすぎません。

■ Spread Oneでの体感と脳の“現実の書き換え”

Spread Oneでは

こうした身体錯覚を使ったマジックや催眠演出を体験することができます。

手の感覚が消えたり、動かしたはずのものがそのままだったり、

あるいは目の前で起こっている現象に

自分の反応がまったく追いつかないような錯覚──

それらは、あなたの脳が“実際に起こっていること”ではなく

“起こっていると思い込んだこと”を優先的に処理している証拠なのです。

実際にこうした現象を体験した人の多くは

「まったく信じられない」と語ります。

なぜなら、自分の意志で自由に動かしていたはずの手や足が

まるで誰かにコントロールされているように感じられるからです。

ある種の「身体の喪失感」とでも言えるような

不思議で少し怖い感覚が生まれるのです。

この感覚は、脳が身体の一部を「自分のものではない」と

判断してしまうことから起こります。

幻肢痛(切断された手足がまだあると感じ、痛みまで伴う現象)なども

この仕組みによるものとされ、

身体感覚がいかに“現実”ではなく“脳の解釈”に依存しているかがよくわかります。

さらに言えば、こうした体験は日常でも小さな形で起きています。

たとえば、長時間同じ姿勢でいると手足の感覚がなくなる

夢の中で身体が重くて動かせない──

こうした感覚の背後にも、「身体と脳のズレ」が存在しています。

Spread Oneでは

こうした“脳が書き換える現実”をマジックや催眠によって可視化し、

観客自身がそれを体感する場を提供しています。

それは単なる驚きやエンタメではなく

「自分の感覚すら信じきれないのかもしれない」という

深い気づきと興奮をもたらしてくれる時間です。

― 感覚の曖昧さが教えてくれる「もう一つの現実」

「自分の手が動かない」「重くて持ち上がらない」「声が出ない」──

こうした現象は、筋肉や神経に異常が起きたわけではなく、

脳が「動かない」「動かしてはならない」と判断した結果として起こっています。

これは、私たちの身体と意識の関係がいかに脆く、そして柔軟であるかを示しています。

■ 身体の“自己感覚”は脳が作り上げている

脳科学では、「身体所有感(body ownership)」という概念があります。

これは、「この身体は自分のものである」と認識する感覚のことです。

ゴム手錯覚のように、視覚や触覚の情報が一致するだけで

私たちは“偽物”の手にまで所有感を持ってしまいます。

この所有感がずれると、自分の身体の一部が

“自分のものではない”ように感じられることもあります。

これは「離人症」や「身体化障害」といった心身症状の背景にも見られ、

身体とは“物理的な存在”であると同時に

“心理的な認識”でもあることがわかります。

マジックや催眠によってこの感覚がゆらいだとき、

私たちは“普段の当たり前”を失い

身体と意識の間にある見えない境界線に気づかされるのです。

■ 自分の感覚を信じられなくなる不思議さと面白さ

「確かに立とうとしたのに、足が動かなかった」

「動かしていた手が、いつの間にか止まっていた」

「声を出そうとしても、喉が閉じたような感覚になった」

こうした体験は、ただの驚きだけでは終わりません。

それは“感覚の信頼性”に揺さぶりをかける強烈な気づきでもあります。

私たちは普段

「自分の身体は自分のものであり、完全にコントロールできている」と

無意識に思い込んでいます。

けれど、ほんの少しの暗示や状況の変化で、その信頼は簡単に崩れてしまう。

そしてそれは、“もう一つの現実”への扉を開くきっかけにもなるのです。

■ Spread Oneで体験する“感覚の再構築”

Spread Oneでは

マジックや催眠を通じて「感覚の再構築」を目指した演出が行われています。

あなたが今まで“当たり前”だと思っていた感覚──

たとえば

「触っているという感覚」

「立っているという感覚」

「発声しているという感覚」──

これらが一瞬で覆される体験は、単なる娯楽ではなく

深い学びと気づきにつながるものです。

体感することでしか得られない「驚き」と「不思議」。

それは、感覚の正体を知る旅であり、

脳という宇宙が見せてくれる

無限の可能性に触れる時間でもあるのです。

このような体験は、脳がいかに

「一貫性のある世界」を構築しようとしているかを理解するうえで重要です。

脳は常に、過去の経験や現在の状況からもっともらしい情報を合成し

私たちに“現実らしさ”を感じさせています。

しかしその合成がズレたとき

私たちは混乱し、「なぜ?」「どうして?」と自問するのです。

マジックや催眠は、そのズレをあえて作り出すことで

私たちの認識の裏側を“可視化”してくれます。

それはまるで、脳の裏側にある設計図を覗き見るような感覚。

ふだんは無意識のうちに処理されている感覚や行動の流れが

明るみに出る瞬間でもあります。

また、このような錯覚の体験は、自分の限界を知るだけでなく

自分の可能性を知ることにもつながります。

「できるはずがない」と思っていたことが

実は脳の解釈の枠に縛られていただけだった──

そう気づけたとき、人は意識の枠を超えて、新しい自分に出会えるのです。

Spread Oneでは、こうした“感覚のリフレーム”を通じて、

観客自身が自分の身体や感覚、意識の不確かさに触れながらも

それを肯定的に受け入れる場を提供しています。

そこには「騙された」という感情ではなく

「知らなかったことを知れた」という前向きな驚きがあります。

感覚は常に正確であるとは限りません。

けれど、だからこそ感覚は面白く

深く、そして私たちの世界を豊かにしてくれるものなのです。

― 味が変わる? 音が聞こえない? 五感の錯覚が教えてくれること

私たちは五感

──視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚──を通じて世界を感じ取っていると考えています。

しかし実際には、それぞれの感覚が独立して働いているのではなく

常に相互に影響を与え合っています。

つまり、五感のひとつが変化すると

他の感覚も“つられて”変化してしまうことがあるのです。

この「感覚の相互作用」は、マジックや催眠において非常に重要な鍵を握っています。

目で見た色が味を変えたり

聞こえないはずの音が脳内で“再生されたり”する──

そんな不思議な現象が現実に起こるのです。

■ 色によって味が変わる「クロスモーダル錯覚」

心理学や神経科学の分野では

「クロスモーダル知覚(crossmodal perception)」という概念があります。

これは、複数の感覚が互いに影響を与え合う現象のことです。

たとえば、ある実験では

同じ味のレモンジュースを、赤色と黄色に着色して被験者に飲ませたところ、

赤い方が「甘く感じた」と答えた人が多数を占めました。

実際にはどちらもまったく同じレモンジュースだったにもかかわらず

色が味覚に影響を与えていたのです。

これは、私たちの脳が「赤は甘い」「黄色は酸っぱい」といった

先入観や経験に基づいて、

味覚を“補完”してしまうために起こる錯覚です。

このように、味覚は舌だけでなく

視覚や嗅覚、記憶までも含めて“総合的に構築されている”のです。

■ 聴覚が視覚をねじ曲げる「マガーク効果」

また、「マガーク効果(McGurk Effect)」と呼ばれる有名な錯覚もあります。

これは、映像と音声が異なるとき

私たちの脳がその矛盾を勝手に“整合性のある別の音”として認識してしまう現象です。

たとえば、「ガ」と発音している口の映像に

「バ」という音声を合わせて流すと、

多くの人は「ダ」と聞こえるといった具合です。

これは視覚情報が音声の認知に強く影響を与えていることを示しています。

つまり、私たちの“聞こえた”という感覚は、実際の音だけでなく

目で見た動きによっても構成されているのです。

■ Spread Oneで体感する「五感の再構築」

Spread Oneでは、こうした五感の錯覚を体験できるパフォーマンスが行われています。

目の前で色のない液体が“甘く”感じられたり

まったく音が鳴っていないのに“音が聞こえた”と感じる──

こうした体験は、五感というものがいかに“正確さ”よりも

“脳の解釈”に支配されているかを、身体で理解するきっかけになります。

「今、私が感じたことは、本当に“現実”だったのか?」

そんな疑問が芽生えたとき、私たちは“感覚を疑う”という新たな知覚の扉を開くのです。

このような五感の相互作用は、私たちが思っている以上に日常的に起こっています。

たとえば、映画館でホラー映画を観ているとき。

スクリーンに映る暗い映像と不穏な音楽によって

実際には何も起きていないのに身体が緊張し、心拍数が上がります。

これは“音”や“映像”といった感覚刺激が

脳内で“恐怖”という情動と結びついて、身体の感覚までも変化させている例です。

また、香りと記憶が結びつく「プルースト効果」も有名です。

ある特定の匂いを嗅いだときに、遠い過去の記憶が突然よみがえる──

これは、嗅覚が脳の記憶中枢である海馬や扁桃体と

密接に繋がっているために起こる現象です。

このように、五感は常に独立して働いているのではなく、

お互いに“補い合い”“影響し合いながら”

私たちが感じる“世界の一体感”を作り出しているのです。

そしてマジックや催眠では

こうした五感の統合プロセスを巧みに操作することで、

私たちに「ありえない感覚」や「不思議な現象」を体験させてくれるのです。

Spread Oneで体験できる五感の錯覚は、その場限りの驚きだけではありません。

それは、普段どれだけ私たちが“脳の都合のよい解釈”に頼って

感覚を構築しているのかに気づかせてくれるきっかけです。

感覚というフィルターを意識することは、ただの好奇心を満たすだけでなく、

自分自身の“感じ方”を深く理解するための貴重な学びでもあるのです。

― 五感の境界が曖昧になるとき、脳は何を見ているのか?

五感は私たちの「現実」を構成する基盤ですが、

それらは個別に機能しているのではなく

脳によって絶えず統合され“ひとつの知覚”として再構築されています。

つまり、感覚とは“感じたもの”ではなく、“脳が意味づけたもの”なのです。

このような「感覚の再構築」は

マジックや催眠における演出で非常に重要な役割を果たします。

たとえば、味覚の暗示によってレモンを甘く感じさせたり

嗅覚を使って記憶を蘇らせたり──

私たちの五感は、想像以上に“騙されやすく”“書き換えられやすい”存在なのです。

■ 嗅覚・味覚・記憶の連携がもたらす“感覚の旅”

ある催眠体験では、被験者に「目の前にカレーがある」と暗示をかけるだけで、

実際には無臭の空間であっても

「カレーの匂いがする」「お腹が空いてきた」といった反応が現れます。

これは、脳が過去の記憶と結びつけて“におい”や“味”を再現しているからです。

このとき脳内では、嗅覚野だけでなく

視覚野や感情中枢である扁桃体、記憶を司る海馬までもが活性化します。

つまり一つの感覚刺激が、五感すべてを巻き込んで

“現実のような体験”を作り上げているのです。

Spread Oneでは、この仕組みを活用して

観客に“存在しない匂い”や“ないはずの味”を感じさせる演出が行われています。

それは決してトリックだけではなく

科学的な原理と脳の仕組みに裏付けられた体験なのです。

こうした現象は、五感それぞれの働きが“感覚器”で完結しているのではなく、

脳の中で統合的に処理されていることを示しています。

私たちは目で見ているようでいて、実際には“脳が見たいように見ている”。

匂いを感じているようでいて、過去の記憶が匂いを生み出している。

このような錯覚に満ちた知覚こそが、私たちの「現実」の正体なのです。

また、五感の一部を意図的に遮断すると、他の感覚が過敏になる現象もあります。

アイマスクをして視覚を遮った状態で聴覚を研ぎ澄ませたり、

完全な無音空間で小さな光に過剰に反応したりするのも、

脳が“足りない感覚”を補うために他のチャンネルを強化している証拠です。

こうした感覚の“補完作用”は、日常生活にも影響を与えています。

食事のときに見た目が美しい料理がより美味しく感じられるのも、

音楽を聴きながら運転すると感覚が変わるのも、

五感が互いに連携して、ひとつの“統合された体験”を作っているからにほかなりません。

Spread Oneの演出では、こうした人間の知覚構造をベースに、

観客が意識的・無意識的に感じている感覚に揺さぶりをかけます。

それはただの“仕掛け”ではなく、“気づき”を与える体験です。

「本当に感じたことだったのか?」

「自分が見ていた“現実”とは何だったのか?」

そんな疑問とともに

観客は普段触れることのない“脳の中のもう一つの世界”に触れるのです。

マジックや催眠を通じて、私たちは感覚の不確かさと豊かさを再発見します。

その揺らぎを恐れるのではなく、楽しみながら探求すること──

それこそが、現実をより深く味わう方法なのかもしれません。

このような感覚の“ずれ”を体験すると

私たちは自分の感覚に対してより謙虚にならざるを得ません。

「見えているから正しい」「聞こえたから確かだ」と思っていた感覚が、

実は脳によって構成され

過去の経験や期待によって補完された“仮の現実”だったと気づくのです。

この気づきは、自分自身だけでなく、他者との関係にも影響を与えます。

たとえば、誰かが自分とは異なる音や味、匂いを感じていたとしても、

「その人にはそのように感じられたのだ」と受け入れる余地が生まれるのです。

五感が主観的であることを理解することで

他人の感じ方にも共感できるようになるのです。

Spread Oneでは、こうした「感覚の主観性」を尊重しながら、

一人ひとりの脳が見せる“唯一無二の現実”に寄り添う演出を行っています。

そこでは、同じ現象を見ていても、全員が異なる“体験”を持ち帰ることになります。

この「一人ひとりに異なる現実がある」という事実は

マジックや催眠の核心であり、

同時に、私たちが生きるこの世界そのものの構造でもあるのです。

感覚は、決して絶対的なものではありません。

だからこそ、その揺らぎの中にこそ、本当の面白さと奥深さがあるのです。

― “本当だと思っていたのに違っていた”記憶と現実のズレが生む驚き

あなたは「確かにこうだった」と信じていた記憶が、

あとからまったく違っていたことに気づいて驚いた経験はないだろうか?

「絶対にここに置いたはずなのに」「間違いなくあの人が言った」と思っていたのに、

現実は違っていた──そんな“記憶の錯覚”は、誰にでも起こりうるものだ。

マジックや催眠では、この「記憶の不確かさ」が演出の核になることがある。

つまり、「起こったこと」ではなく

「起こったと思い込んでいること」を巧みに操作することで、

観客の“現実そのもの”を書き換えることができるのだ。

■ 記憶は映像ではなく“物語”である

私たちは、記憶を「録画のような映像」として保存していると考えがちだが、

実際のところ

記憶は「その場の印象」や「意味づけ」「感情」といった断片的な要素を元に、

あとから脳が“もっともらしく再構成している”にすぎない。

つまり、記憶は出来事そのものではなく、“出来事のストーリー”なのだ。

この再構成の過程で、私たちはしばしば“記憶のすり替え”を経験する。

それは意識的な嘘ではなく

脳が無意識のうちに「つじつまを合わせる」ために行っている補完作業だ。

■ 「見たことのないものを思い出す」虚偽記憶のメカニズム

心理学者エリザベス・ロフタスによる有名な研究では、

被験者に「子どもの頃、ショッピングモールで迷子になった」という

“実際には起こっていない出来事”を

家族が話すよう依頼したところ

数日後にはその記憶を“自分の体験”として語り始めた人が多くいた。

これは「虚偽記憶(false memory)」と呼ばれる現象で、

人間の記憶がいかに他人の言葉や暗示に影響されやすいかを示す代表的な例だ。

マジックや催眠においても、この虚偽記憶は巧みに利用されている。

「あなたはさっきカードを引いて

ハートの7を選びましたね」と言われた観客が、

実際にはそんなことをしていなくても「そうだった気がする」と信じてしまう。

■ Spread Oneで体験する“記憶のズレ”の不思議さ

Spread Oneでは

こうした「記憶の再構成」や「虚偽記憶」の原理をベースにした演出が行われている。

目の前で見たはずのカードが変わっていたり

最初に聞いた言葉の意味がまるで違っていたり──

観客は「自分の記憶の方が間違っていたのか?」と戸惑い

やがて驚きと笑いに包まれる。

この体験は、単に“騙された”という感情ではなく、

「自分の脳はここまで大胆に世界を塗り替えるのか」という

新たな自己認識へとつながっていく。

記憶とは何か? 真実とは何か?

その問いを体験を通して深めていけるのが

こうした記憶操作型のマジックの魅力なのだ。

こうした記憶のズレは、誰にでも起こりうる。

たとえば友人との会話の中で、「前にもその話をしたよ」と言われて初めて、

自分の記憶が欠けていたことに気づいたり、

逆に「そんなこと言ってない」と相手に否定されて

自分の記憶が揺らぐ経験をしたことがあるだろう。

それは決して記憶力の問題ではなく、

私たちの脳が“物語として理解しやすいように

”記憶を構築し直す性質を持っているために起こるのだ。

マジックではこの原理を応用し、

観客の注意をそらしたタイミングで

“起きていない出来事”をあたかも“起きたように”記憶させる。

観客は「確かにあの瞬間、自分は見た」と確信しているが

実際には見せられていないことがほとんどである。

この記憶操作は“嘘”ではなく、“脳の仕組みを借りた現象”であり、

観客自身が持っている記憶の脆さと再構成力が、マジックの成立に深く関わっている。

Spread Oneでは、こうした脳の特性を活かしたマジックが展開されることで、

記憶に対する信頼感そのものが少しずつ揺さぶられていく。

だが不安になる必要はない。

それはむしろ、脳の柔軟性と創造性を証明する体験でもあるのだ。

― 記憶は信じられるのか?「現実の再構成」と向き合うマジックの力

記憶が脆く、書き換わる可能性がある──

この事実は、驚きや不安を与えると同時に、私たちに大きな可能性を提示している。

それは、「過去は変えられない」という常識に対する

脳からの小さな反論なのかもしれない。

■ マジックは“体験の記憶”を再構築する芸術

マジシャンは単に“目の前の事実”を操作しているのではない。

観客がどのようにその瞬間を記憶するか、どんな印象として持ち帰るか──

その“記憶の演出”こそが、マジックにおける最も本質的な技術だと言える。

演技中のある仕掛けが露骨すぎれば

観客の中には「見破った」「気づいた」という記憶が残る。

逆に、観客の記憶に“自然な流れ”として残すためには

技術だけでなく心理学や認知科学の知見が求められる。

記憶に残るものが“驚き”であれ、“納得”であれ、“笑い”であれ──

それはマジックが「感情と記憶を結びつける装置」として働いていることの証拠なのだ。

■ 催眠と記憶:現実を“編集”する力

催眠においては、記憶そのものを一時的に操作することができる。

被験者は、ほんの数分前の出来事を「覚えていない」と感じたり、

逆に「存在しないはずのこと」を“確信”として語り始めたりする。

このような状態は、意志の弱さではなく

脳が「意図的にアクセスを制限している」ことに由来する。

記憶とは“固定された記録”ではなく、“アクセス可能な体験”であり、

そのアクセス先を制限することで

“現実の構成要素”を一時的に塗り替えることができるのだ。

Spread Oneでは、このような記憶の流動性を利用した演出が随所に織り込まれている。

観客は、自分が確かに体験したことを思い出せなくなったり、

逆に「そんなはずはない」と思っていたことが現実だったかのように感じてしまう。

これは、“操作された”のではなく、“自分の脳がそう構築した”体験なのだ。

このように、記憶は私たちが考えている以上に柔軟で、同時に不確かだ。

しかし、それは「記憶が信用できない」という悲観ではなく、

「脳が経験を編集し続けている」という創造的な理解として捉えることもできる。

たとえば、過去に失敗した経験があったとしても、

それを「恥ずかしい記憶」として保存するか

「学びとしての物語」に再構築するかによって、

現在の自分の思考や行動は大きく変わってくる。

マジックや催眠は、その“記憶の再編集”を劇的に可視化する装置である。

しかも、それは受け身で観るだけでなく

自分の中で起こる感覚を通じて体験できるのだ。

Spread Oneでは、こうした記憶の柔軟性を体感できる場として、

あえて“違和感”や“食い違い”を生み出す構成が用意されている。

それによって、観客は「今、確かにこうだった」という感覚と、

「でも、さっきとは違うかもしれない」という揺らぎの中に立たされる。

この揺らぎが、記憶と現実の境界線を曖昧にし、

やがて「何が真実だったのか」よりも

「どのように感じたか」に意識を向けさせていく。

マジックは、見た目の“現象”ではなく

体験の中で生まれる“記憶と感情”が本質である。

そしてその体験は、人によってまったく異なる記憶として残る。

同じ現象を観たはずなのに、語られる記憶が違う。

それは“間違い”ではなく、“その人の脳が構築した現実”なのだ。

この理解があるだけで、私たちはより柔らかく

他者の感覚や記憶と向き合うことができるようになるだろう。

Spread Oneで起こるこれらの記憶のズレや錯覚は

単に不思議で楽しいだけの体験ではない。

それは「自分の脳が世界をどう構築しているのか」に触れる貴重な時間でもある。

誰かに与えられたストーリーではなく

自分の感覚を通して“現実”というパズルの裏側をのぞく瞬間──

それは、科学と芸術、心理と感性が融合した“体験としての教育”ともいえる。

記憶は変えられる。そして、それを意識的に活かすことで、

私たちは「過去に縛られる存在」ではなく

「過去を書き換える創造者」としての側面を持つことができる。

マジックと催眠の世界は

そんな脳の“クリエイティブな側面”を最大限に引き出す場でもあるのだ。

だからこそ、Spread Oneでの体験はただの“手品”では終わらない。

それは、あなた自身の脳の可能性と出会う場所であり、

錯覚という扉を通して「もうひとつの現実」に触れる冒険の始まりなのである。